市級重點學科——醫(yī)學影像科

一、學科簡介

烏海市人民醫(yī)院醫(yī)學影像科是集X線(普放)、CT、磁共振為一體的綜合影像學科。2003年5月在原有放射科、CT室基礎上合并組建的。醫(yī)院十分重視醫(yī)學影像科的學科建設,近年來在醫(yī)院的大力支持下,科主任的帶領下發(fā)展迅速。全科現(xiàn)有職工37人,其中醫(yī)生19名,技師13名,護士5名。醫(yī)生中主任醫(yī)師3名,副主任醫(yī)師2名,主治醫(yī)師5名,醫(yī)師9名。目前,醫(yī)學影像科設備先進,開展項目齊全,診斷實力強,是集醫(yī)教研一體綜合發(fā)展的醫(yī)學影像學科。

現(xiàn)主要設備有:飛利浦256層CT一臺、GE128層CT一臺、飛利浦64排納米螺旋CT一臺、GE0.35T核磁共振一臺、DR攝片機 3臺、CR一臺、數(shù)字胃腸機一臺、乳腺鉬靶機一臺、口腔曲面斷層機一臺、移動DR床頭拍片機一臺,并具有全院臨床醫(yī)技科室圖像信息共享的PACS系統(tǒng)。

開展的特色檢查項目:普放及CT能開展全身各部位的檢查及診斷,特色檢查有胸痛三聯(lián)癥256層CT一站式掃描、高心率冠脈CTA檢查、頭頸部及主動脈等外周血管CTA檢查、頭頸部CTA及腦灌注一站式檢查、CT心功能成像及心肌灌注檢查、CT門靜脈成像、低劑量CT胸部肺結(jié)節(jié)篩查、CT虛擬結(jié)腸鏡檢查、全口曲面斷層等。磁共振全身各部位檢查全部開展,特色項目有:磁共振腦灌注加權成像、磁共振波譜成像、全身DWI成像(類PET)、顱腦DTI(彌散張量成像)、腦功能成像(fMRI、BOLD)、全脊柱成像、脊神經(jīng)根成像、高分辨率大范圍動脈成像等。

醫(yī)學影像科注重開展實用性強的科研,近年來,以第一項目負責人完成的科研項目獲烏海市科技進步三等獎一項,登記為內(nèi)蒙古自治區(qū)科技成果三項,鑒定為烏海市科技成果四項,這些科研項目均已在臨床廣泛推廣。科室人員在國內(nèi)專業(yè)期刊發(fā)表學術論文20余篇,其中專業(yè)核心期刊發(fā)表論文2篇。完成內(nèi)蒙古自治區(qū)繼續(xù)醫(yī)學教育項目16項。

二、學科隊伍

學科帶頭人:王補在,主任醫(yī)師,醫(yī)學影像科主任。

主要學術任職及研究經(jīng)歷:擔任內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)學會放射學專科分會第八屆委員會常務委員,內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)學會影像技術分會第二屆委員會常務委員,內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)師協(xié)會放射醫(yī)師分會第一屆委員會常務委員。近年來帶領科室人員主持完成多項新技術新項目,其中一項獲烏海市科技進步三等獎、三項登記為內(nèi)蒙古自治區(qū)科技成果。發(fā)表專業(yè)學術論文8篇,其中2篇在中文核心期刊發(fā)表。

返聘專家:楊鴻翔,主任醫(yī)師。

曾擔任內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)學會放射學專科分會第五、六、七屆常務委員,內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)學會影像技術分會第一屆常務委員,內(nèi)蒙古自治區(qū)CT、MR質(zhì)控組成員。是科室開展新技術新項目及撰寫專業(yè)論文的設計者及指導者。

技術骨干:張志強,主任醫(yī)師。

擔任內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)師協(xié)會放射醫(yī)師分會第一屆委員會委員。發(fā)表專業(yè)學術論文5篇。

技術骨干:郝淼,副主任醫(yī)師。

發(fā)表專業(yè)學術論文2篇。

技術骨干:王鐵盈,副主任醫(yī)師。

發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。

技術骨干:楊超,主治醫(yī)師。

擔任內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)學會影像技術分會第二屆委員會委員。發(fā)表專業(yè)學術論文1篇。

三、人才培養(yǎng)

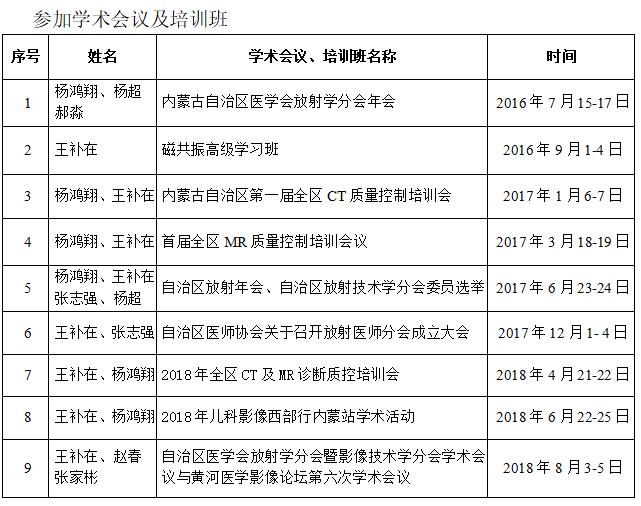

學科注重人才隊伍建設,先后選派醫(yī)生到北京、上海等全國知名三甲醫(yī)院進修學習,科室的診斷能力明顯提高,人員梯隊逐步形成。